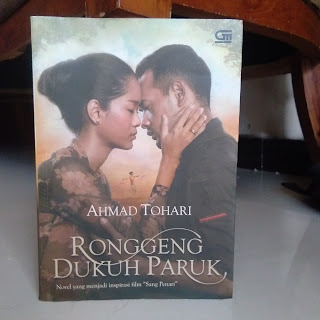

Ronggeng Dukuh Paruk

Dukuh Paruk. Namanya aneh, berkali-kali aku menyebutnya Dukuh Paruh. Penduduknya juga aneh-aneh. Menurut kaca mata agamawan tentu. Karena ternyata mereka tidak merasa aneh dgn perilaku dan kenyataan hidup yang sudah mereka jalani.

Cabul, dungu dan miskin. Tiga kata itu melekat erat pada dukuh Paruk. Ronggeng dekat pada hal-hal cabul. Dungu mewakili rasa bangga dukuh Paruk atas profesi ronggeng. Kemiskinan, kukira harga mahal yang harus mereka bayar dari kedunguan.

Namun, cabul, dungu dan miskin tak selalu meniadakan spiritualitas. Mereka juga kerap meminta petunjuk pada tanda-tanda alam dalam membaca hidup. Terutama sekali petunjuk itu mereka pintakan pada Ki Secamenggala, bromocurah, pendiri dukuh Paruk yang menepi dan mati di dukuh itu.

Tokoh utama, Srinthil, sungguh tidak mudah melakoni perannya. Pertama, menjadi ronggeng adalah pilihannya sendiri. Keutuhan dan kedaulatan dirinya ada pada profesi itu. Dan untuk menjadi ronggeng membutuhkan SIM (Surat Ijin Meronggeng). Makin miris sewaktu acara bukak klambu. Perawan semuda dia, harus melayani tiga laki-laki dalam semalam. Meski dia tidak merasa diruda paksa namun baginya tidak mudah juga menjadi ronggeng.

Pergulatan batin terjadi saat Srinthil mengenal cinta. Dia ditinggalkan, tidak diinginkan begitu saja. Kedaulatannya bergetar. Mulailah dia malas melayani kelelakian. Jiwa penggodanya sedikit redup. Makin galau, saat dia diminta menjadi gowok. Yang dia hadapi laki-laki yang bagian anunya abnormal. Laki-laki remaja, anak seorang kaya, yang tak memahami apa itu birahi.

Peristiwa 65, saat komunis mewarnai jagat nusantara menambah kedaulatannya berguncang hebat. Dia tidak bersalah sebagaimana yg lain. Namun, saat yang lain dipenjara dua pekan, dia mendekam di jeruji dua tahun. Selama itu pula dia harus melayani birahi petinggi jeruji. Kemanusiaannya terganggu hebat.

Srinthil terus melakoni hidup. Meski telah keluar penjara, jiwa dan tubuhnya tak merasa bebas. Dia merasa menjadi aib kehidupan. Laki-laki masih datang silih berganti. Namun, dia memiliki cita-cita kebaikan. Harap dan cemas menjadi kawan terbaiknya. Alih-alih menikmati sebuah kepantasan, Srinthil mengalami kembali peristiwa traumatis. Prahara besar yang merenggut kemanusiaannya. Sungguh, jalan hidupnya amat berliku. Tak hanya makhluk- makhluk buas siap menerkamnya. Mengoyak harga jiwa dan tubuhnya hingga tiada. Dirinya, garda terakhir keamanannya ikut merundungnya.

Duh Gusti. Aku bertanya-tanya. Benarkah Engkau tidak akan hadir pada jiwa yang merindukanMu? Ataukah karma mendahului hadirMu? Karena Engkau Mahasuci dan hanya dia yang telah disucikan yang mampu menjamahMu? Atau lelaku hidup sekedar untuk menggerakkan kehidupan lainnya? Sungguh, emosiku mendidih membaca Novel ini. Betapa cara kerja nurani itu amat halus. Ia tak kan muncul bagi yang tak siap memikul penderitaan. Hanya jiwa-jiwa yang mampu menangkap sabda alam yang bebas mengakses nurani itu.

Di titik terendah Srinthil, Rasus muncul kembali. Rasus yang sama, yang dulu meninggalkan Srinthil kedua kali. Melalui Rasus Srinthil makin kenal apa itu nurani. Benar kata Rumi, cinta murni mampu mengubah raja menjadi sahaya. Dan rasa itu masuk ke sanubari Srinthil. Dia tetap menjadi budak kehidupan hingga titik rendahnya. Hanya demi mengejar apa itu kesejatian cinta.

Adapun Rasus, telah siap menjadi sahaya selanjutnya. Dia hendak menemani pertumbuhan dukuh Paruk. Melalui jalan yang dikehendaki Tuhan. Rasus yang selalu melalukan dialektika pada nurani dan akalnya. Akal dan nurani telah menjadi sayapnya. Untuk terbang tinggi melambung ke udara. Bebas. Dari kungkungan kedunguan, kemiskinan dan kecabulan. Lepas dari tali temali yang mengecilkan makna hidup.

Asu buntung! Dua kata yang kudapat dari novel ini. Pastilah itu pisuhan yang amat kasar. Dipisuh asu saja, bisa jadi orang hendak melepaskan kepala dari badan pemisuhnya. Apalagi ini ada buntungnya. Bisa-bisa melahirkan kesumat tujuh tururan. Novel ini menggemaskan. Self knowledge ku makin mantap setelah membacanya. Namun jiwa Walt Disney ku meronta. Aku ingin memastikan bahwa Srinthil hidup bahagia selamanya bersama Rasus. Namun Kang AT, penulisnya, malah memberiku teka teki yang tak mudah kuikuti. Apa begitu khas living book? Pembaca diminta menemukan kesimpulan sendiri. Dan pasti beda penemuan. Lalu pemuja romantisisme macam awak ni benar-benar ingin misuh asu buntung karena kisahnya menggantung. Ish!

Cerita di dalamnya, sekilas mirip tradisi tayub di desaku. Sindhir, sebutan untuk ronggengnya, cantik-cantik. Aku paling suka menontonnya dulu. Banyak jajanan. Pastinya aku dikasih uang saku saat itu. Peralatan musiknya masih teringat jelas di benakku. Terjejer, besar-besar. Masih lekat pula, akang-akang yang mbeso (menari) mengiringi sindhir. Lengkap dengan selendang yang tergantung di leher akang-akang itu. Tuak lalu mabuk amat dekat dengan hiburan tayub ini. Tapi untuk urusan birahi, aku hanya mendengar kasak kusuk. Tanpa tahu apa itu benar terjadi antara sindhir dan pembesonya.

Novel ini mengalir bahasanya. Banyak sasmita-sasmita alam di dalamnya. Selain itu, sejarah 65 ditulis dengan bagus. Dulu sekali, dikatakan banyak orang kampung yang nggak tahu menahu soal gerakan 65, namun ikut tercatut. Bayanganku seram sekali. Mereka yang polos ikut dieksekusi. Setidaknya melalui novel ini, pihak yang berwenang masih melakukan cek dan ricek. Mana yang benar-benar terlibat dan yang sekedar ikutan.

Pembaca novel ini pasti menang banyak. Kita dimanjakan dengan pengetahuan budaya, sejarah, alam, dan penambahan khazanah self knowledge. Selamat membaca, sayang!

Komentar

Posting Komentar